Birgit Jürgenssen. "Wie erfährt man sich im Anderen, das Andere in sich?" Ein Gespräch mit Rainer Metzger

Der Katalog, in dem Birgit Jürgenssen die Arbeit der letzten drei Jahrzehnte Revue passieren lässt, sieht aus wie ein Bildwörterbuch zur Gender-Debatte. Was die Künstlerin einst einforderte, ein Lexikon zur Gegenwartskunst von Frauen, scheint in ihrem Oeuvre gewissermaßen in Personalunion verkörpert. Erstaunlich ist es, wie früh sich die 1949 in Wien geborene Birgit Jürgenssen Methoden zu eigen machte, die heutzutage unter postfeministischer Praxis firmieren, und wahrscheinlich ist es das Internegative, Selbst-Distanzierte, Experimentelle und damit immer schon Vorläufige, das es bis dato verhindert hat, Birgit Jürgenssen an oberen Positionen im Künstlerinnen-Ranking zu verorten. An der Wichtigkeit ihrer Arbeiten jedenfalls besteht kein Zweifel. Rainer Metzger sprach mit Birgit Jürgenssen über Karriereplanung in einer Welt, die allen Ernstens davon ausging, Frauen könnten nicht malen. mehr

Rainer Metzger: Was mir in Ihrer Arbeit eine zentrale Qualität zu sein scheint, ist die Ironie. Etwas, das heutzutage gerne einmal als verpönt gilt.

Birgit Jürgenssen: Es ist Selbstironie. Es ist Abstand, und die Distanz, die in meiner Arbeit wirksam wird, hat damit zu tun, dass ich stark in Rollenklischees aufgewachsen bin und nicht genau wusste, wie ich damit umgehen sollte. Ich war in einem Zwiespalt, wieweit ich in meiner künstlerischen Ausdrucksweise gehen konnte. So habe ich einfach meine Alltagssituationen zeichnerisch oder fotografisch dargestellt. Eine Performance erschien mir zu direkt, und ich war einfach auch zu scheu, um öffentlich aufzutreten.

Ihre Haltung war gewissermaßen postfeministisch, auch wenn sie sich nicht gerade von emanzipatorischem Elan herleitet. Man muss eher sagen, sie verdankt sich einer gewissen Feigheit.

Wäre ich in den Achtzigern zwanzig Jahre alt gewesen, wäre ich vielleicht ein Bad Girl geworden, die sich auch vorwiegend über die Zeichnung oder das Aquarell artikulierten und sich so wie ich auf rebellische Jungmädchenphantasien, Erotik und Ambiguität bezogen.

Wie waren denn speziell die Hausfrauenzeichnungen gemeint? Diese Reproduktion krassester Klischees, mit Schürze und Kopftuch beim Bodenwischen (z402) oder mit Sonnenbrille beim Bügeln (z963)

oder mit Sonnenbrille beim Bügeln (z963) , trägt doch von Anfang an etwas Subversives.

, trägt doch von Anfang an etwas Subversives.

Ich war immer schon eine fleißige Leserin von Magazinen, die einen Zeitgeist widerspiegeln, der ungeheuer kurzlebig ist. Damals waren das logischerweise "Twen", "Vingt Ans" und "Nova". Ich habe ein paar Accessoires aus der Mode einfließen lassen und nach Fotos gearbeitet, die ich von irgendwelchen Personen machte, die die entsprechende Stellung einnahmen, die ich zeichnen wollte. Die Hausfrauenzeichnungen stellten einerseits die eigenen Empfindungen das, aber auch die Situationen, so wie sie von außen betrachtet wurde. Ich habe keine Lösungen für das alltägliche Problem angeboten, sondern einen Zustand wiedergegeben.

Für die Kunstentwicklung waren das doch Positionen, die allemal als Lösungen durchgehen. Man könnte etwa an Rosemarie Trockel´s Herdplatten denken, die sich ein Jahrzehnt später als Provokation des orthodoxen Feminismus verstehen ließen.

Ich habe mir die Freiheit genommen, in unterschiedlichen Medien zu arbeiten, ohne gleich an die Vermarktung zu denken. Was ich als Zeichnung darstellen wollte, habe ich als Objekt umgesetzt und wenn beides nicht passend schien, fotografiert. Es ist eigentlich unfassbar, dass es lange Zeit für mich ein Problem war, in einer Galerie gleichzeitig Zeichnungen und Fotografie zu zeigen. 1975, in der Galerie nächst St. Stephan, gelang es mir zum ersten Mal. Dort habe ich auch meine "Küchenschürze" (s51) als Objekt präsentiert, die Hausfrauenzeichnungen und Fotos gezeigt. Diese Gruppenausstellung wurde von Valie Export zusammengestellt und hieß "Magna. Kunst und Kreativität". Die Ausstellung hatte als Pionierleistung einen großen Erfolg, aber obwohl einige Arbeiten darunter waren, die keinen direkten feministischen Aspekt hatten, war das eben eine feministische Ausstellung, und man war eben eine feministische Künstlerin.

als Objekt präsentiert, die Hausfrauenzeichnungen und Fotos gezeigt. Diese Gruppenausstellung wurde von Valie Export zusammengestellt und hieß "Magna. Kunst und Kreativität". Die Ausstellung hatte als Pionierleistung einen großen Erfolg, aber obwohl einige Arbeiten darunter waren, die keinen direkten feministischen Aspekt hatten, war das eben eine feministische Ausstellung, und man war eben eine feministische Künstlerin.

Sagen Sie das mit Bedauern? Derlei gilt heute als Prädikat.

Es gab damals einige namhafte männliche Künstler, die die Kunstszene in Wien dominierten und der Meinung waren, dass Frauen nicht zeichnen oder malen können. Das hat mich herausgefordert, diese Vorstellung zu unterlaufen, sie zu illustrieren und darzustellen, als was man mich gesehen hat. Es war der Versuch, den Blick, der von außen auf mich eindrang, ernst zu nehmen. Eine Ausstellung, 1985 in der Galerie Hubert Winter, habe ich "Wie erfährt man sich im Anderen, das Andere in sich" genannt.

Aber das wäre doch genau der Mechanismus: die patriarchalische Herausforderung und der Konter, der darin besteht, dass man die Provokation unschädlich macht, indem man vorgibt, sie ernst zu nehmen. Wann haben Sie denn bemerkt, dass die Arbeit der früheren, mittleren Siebziger im Grunde sehr avanciert war?

Das hat lange gedauert, bis in die Achtziger, nach der Malerei-Welle, als man mehr mit Installationen zu arbeiten begann und die unterschiedlichsten Medien in die Kunst miteinbeziehen konnte. Künstlerinnen haben sich nun in den unterschiedlichsten Kontexten mit frauenspezifischen Themen profilieren können. Man galt als emanzipiert. Dazu hat die langjährige, stete feministische Aufklärung einer Alice Schwarzer, von amerikanischen Theoretikerinnen sowie die Performancebewegung der Siebziger Jahre jeweils eine Menge beigetragen. Auch der Informationsaustausch unter den Gleichgesinnten wurde besser, weil es plötzlich mehr einschlägige Literatur gab. Als ich studierte, musste ich feststellen, dass es keine einzige deutschsprachige Anthologie über Künstlerinnen gab. Ich habe damals sogar an den DuMont-Verlag geschrieben und mich darüber mokiert. Zwei Jahre später kam in der Tat ein Künstlerinnen-Lexikon auf den Markt.

Sie haben die Akademie in aller Rasanz absolviert, in der Mindeststudienzeit. Entgeht einem da nicht viel?

Die Akademie bot mir Arbeitsmöglichkeiten in den unterschiedlichsten Drucktechniken an. Ansonsten gab es die üblichen klassischen Vorlesungen. Außer bei Peter Gorsen und später Bazon Brock war da nichts Ungewöhnliches. Die Akademie war zum einen eine Befreiung von Zuhause. Zum anderen aber war ich finanziell nach wie vor abhängig. Ich habe also sehr intensiv studiert, wirklich von acht Uhr morgens bis acht Uhr abends, um diese Beschränkungen möglichst rasch los zu sein.

Der Ausgangspunkt Ihrer Beschäftigung mit Kunst lag allerdings eher im Surrealismus. Gerade die frühen Zeichnungen erinnern speziell an Klossowski oder gewisse Photos an Pierre Molinier.

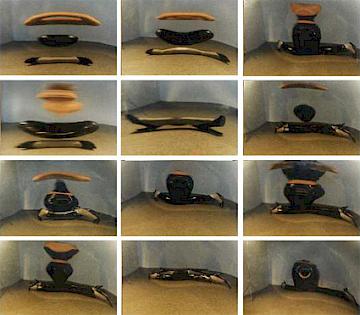

Mit siebzehn wurde ich zum ersten Mal mit dem Surrealismus vertraut gemacht. Ich hatte Freunde in Paris, die beim Theater gearbeitet haben und Lesungen etwa von Artaud veranstalteten. Fetischismus, die obsessive Beschäftigung mit Objekten, hat mich immer fasziniert, zum Bespiel bei den Fotos aus den Jahren 1979/80 in den Zerrspiegeln (ph840-850, ph863) , wo nur noch der amorphe Eindruck von glänzendem Leder bleibt. Es geht mir bei diesen Aufnahmen weniger darum, dass ich es selbst bin, die sich hier fragmentiert und anamorphotisch darstellt. Es ging ums Objekt. Die Identität der Frau ist zum Verschwinden gebracht, bis auf den fetischisierten Gegenstand, dem Fokus männlichen Wunschdenkens.

, wo nur noch der amorphe Eindruck von glänzendem Leder bleibt. Es geht mir bei diesen Aufnahmen weniger darum, dass ich es selbst bin, die sich hier fragmentiert und anamorphotisch darstellt. Es ging ums Objekt. Die Identität der Frau ist zum Verschwinden gebracht, bis auf den fetischisierten Gegenstand, dem Fokus männlichen Wunschdenkens.

Und dann gibt es, apropos Fetisch, jede Menge Schuhe.

Ich suchte nach einem neutralen Gegenstand, der jedem vertraut war. Schuhe schienen mit geeignete Objekte zu sein, um meinen erotischen und zynischen Phantasien und allen anderen Interpretationsmöglichkeiten freien Lauf zu lassen. Ich begann damit noch während meiner Studienzeit, und es dauerte mehrere Jahre, dass ich dieses Thema behandelte, bis es mich nervte, dass ich als "die mit den Schuhen" bezeichnet wurde. 1975 habe ich dann in einem Environment mit Schuhobjekten und -zeichnungen in der Nürnberger Kunsthalle einen Schlussstrich unter dieses Thema gezogen.

Aber Sie wurden dennoch oder deswegen nicht recht ernst genommen.

Das war der Punkt, der mich plagte.

Ist Ihnen denn nicht der Gedanke gekommen, dass Sie das niemals aufholen würden; dass die Männer es Ihnen nie gestatten würden, auf der gleichen Ebene der Akzeptanz zu verkehren?

Ich hoffte, dass die Zeit für mich arbeiten würde und sich das Verhältnis für Kunst und Frauen ändern könnte. Schließlich hat sich dann der Kunstbegriff anders definiert, durch das Cross-Over, durch das Einbeziehen der neuen Medien. Die heutige Gender-Diskussion besteht gerade in der Aufarbeitung von Begriffen wie typische männliche versus typische weibliche Kunst.

Wie wichtig war die Exhibitionistik des Wiener Aktionismus, der ja damals seine Hochphase hatte?

1968 war ich gerade einmal achtzehn und noch in der Schule. Aktionismus war ziemlich Underground, und auch auf der Akademie gab es darüber kaum Informationen. Meistens erfuhr ich von den Aktionen erst durch die Aufregung in den Medien. Interessant war, dass es keinen direkten politischen Hintergrund für diese Aktionen gab, sondern es ging um Tabubruch generell.

Nun ist mit Valie Export die wohl wichtigste Künstlerpersönlichkeit, die Österreich in den Sechzigern insgesamt hatte, eine Frau. Wie haben Sie denn diese Arbeit in Bezug zu Ihrer gesehen?

Ich habe ihren Mut bewundert und die Art, wie die Problematiken in Aktionen umgesetzt hat. Das "Tapp- und Tastkino" war genial und auch die Aktion, bei der sie Peter Weibel als Hund Gassi geführt hat. Ich habe mich aber stärker im Verhältnis etwa zu Meret Oppenheim oder Louise Bourgeois gesehen, die poetischer waren, weniger direkt, und subversiver.

Es scheint mir kein Zufall, dass es gerade Frauen sind, die in Österreich eine nicht-expressive Körperkunst machen. Es herrscht in diesem Land eine exuberante Verpflichtung auf das Künstlerego, auf Selbst-Entäußerung und Ausdruck. Das hat etwas Ejakulatives. Entsprechend sind es Frauen, die sich dem entziehen und einen nichtexpressiven, phänomenalen, stärker investigativen Zugang beanspruchen: Valie Export, Maria Lassnig, Birgit Jürgenssen.

Frauen gehen sicher mit Fragen der Identität interpretativer um, einfach weil sie stärker auf Rollen verpflichtet waren. Es ist eine Frage des Selbstbewusstseins. Bei Selbstdarstellungen von Künstlerinnen geht es meist um assoziative Zustandsbeschreibungen und um Reflexion auf den Blick von außen. Die Bemerkung, dass Frauen nicht malen können und Künstlerinnen sich am besten über mediale Techniken und Auftritte artikulieren sollten, stammt von Arnulf Rainer. Ich war seine Assistentin, als er in seiner Akademieklasse ein Jahr lang den Versuch praktizierte, eine räumliche Trennung von männlichen und weiblichen Studentinnen durchzuführen. Natürlich gab es große Proteste, aber mit dem Ergebnis, dass die Studentinnen sozusagen auf sich selbst zurückgeworfen, ein stärkeres Selbstbewusstsein und radikalere Arbeiten entwickelten. Bestes Beispiel dafür ist Elke Krystufek, die ursprünglich für das Studium der Kunsterziehung in die Klasse aufgenommen wurde.

Wie wichtig ist Ihnen eigentlich Tarnung? Man könnte Ihr Oeuvre aus einem Bedürfnis nach Camouflage,nach Mimikry heraus erklären: Die Rollen-Affirmation in den Zeichnungen der Frühzeit, das Aufgehen in der Umgebung in Selbstdarstellungen, wo Sie etwa mit Blättern überdeckt werden,der Einsatz des Körpers als Projektionsfläche ,als buchstäblicher "Ecran",wie Lacan ihn beschrieben hatte.

Ich würde es nicht Tarnung nennen.Es ist bei mir eher eine surreale Praxis, durch Verschleiern sichtbar machen. Ich maskiere mich allerdings, weil es weniger um mich als um die Situationen geht, in denen ich mich darstelle, um die Geschichten, die eine Visualität bekommen. Um sowieso darum, in andere Rollen und Identitäten zu schlüpfen.

Wie weit müssen Sie, wenn es um eine gewisse Narrativität geht, selbst agieren, als eigener Hauptdarsteller? Könnte man stattdessen Schauspieler einsetzen?

Das würde ich gerne, aber es scheint mir zu intim. Es bedarf doch eines starken Vertrauensverhältnisses zu einem Partner, einer Intensität, die nicht ohne Weiteres entsteht. Ich habe ja zeitweise mit einem Künstler zusammengearbeitet, aber das Ergebnis war nicht im Sinne einer gemeinsamen Arbeit, sondern die Realisierung eines Projekts des einen und vice versa. Grundsätzlich habe ich mir immer gewünscht, phasenweise in einer Gruppe zu arbeiten, wobei es mir wichtig gewesen wäre, eine gemeinsame Idee durchzuziehen. Vorbilder waren für mich "General Idea", deren "FILE"-Magazines mich zutiefst beeindruckt hatten. Ich habe alle drei Künstler noch in den Achtzigern in New York kennen gelernt.

Nun haben Sie in den Neunzigern zusammen mit Ona B., Eveline Egerer und Ingeborg Strobl eine Art Girl-Group auf die Beine gestellt, hochmögend "DIE DAMEN" genannt, in der Sie sich selbst stark der Schauspielerei verpflichten. So stellten Sie etwa Fotografien nach und schlüpften in die Posen, die auf den Ausgangsbildern von Männern eingenommen werden.

Die Idee der Zusammenarbeit mit den drei anderen Künstlerinnen entstand in einem Frustrationsmoment, während der Pause einer Veranstaltung über Kunstsponsoring, auf deren Podium nur Männer saßen. Als eine spontane Reaktion fiel mir ein, wir könnten uns einer Fotografie bedienen, mit der ich gewissermaßen aufgewachsen bin. Sie zeigt Mitglieder der Wiener Kunst- und Literaturszene. Es gibt eine einzige Frau auf dem Bild.

Das Foto ist beschriftet, die Herren firmieren unter ihrem Nachnamen, die Frau heißt nur "Ingrid".

Es ist die Frau von Oswald Wiener. Wir haben die Aufnahmen nachgestellt und auch unsere eigenen Nachnamen, wie beim Original, darüber geschrieben. Die Postkarte, die wir daraus machten, präsentierten wir in einer kleinen Auflage am Wiener Westbahnhof, und sie war ein riesiger Erfolg. Daraufhin kamen Anfragen nach weiteren Events. Wir hatten unsere langen Meetings immer in Kaffeehäusern, dort fragte uns der Ober wiederholt:"Was wünschen die Damen?".Das war dann die Begründung unseres Gruppennamens "DIE DAMEN".

Spätestens bei den "DAMEN" darf man aber doch, um auf meine Eingangsfrage zurückzukommen, von einem hohen Anteil an Ironie sprechen.

Selbstironie, wobei wir aber wollten, dass das Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit doch sehr ernst genommen wird. In New York habe ich die "Gorilla Girls" kennen gelernt, und unter den "DAMEN" stellten wir uns daraufhin die Frage, wie wir mit dem Aspekt des Engagierten, Kämpferischen, radikal Politischen umgehen sollten. In Österreich schienen uns feministische Aktionen nur Auszugrenzen zu bewirken und wir wollten ein möglichst breit gemischtes Publikum erreichen. Hierzulande braucht man eher eine Unterhaltungsfaktor, um auf Interesse zu stoßen.

Einen kulinarischen Faktor.

So beschlossen wir, einige Spielregeln aufzustellen wie das Auftreten in Uniformen, die Einbeziehung des Publikums, die Wahl eines möglichst kunstfremden Ortes und die Vorgabe nur eines Events pro Jahr. Wir waren sehr stolz, dass wir 1988 die einzig bestehende Künstlerinnengruppe in Österreich waren und unter Beweis stellten, dass Frauen gemeinsame Sache machen. Wir hielten die Zusammenarbeit, neben unserer eigenen Ausstellungstätigkeit, immerhin bis 1995 durch. Wir wollten uns die gleichen Freiheiten nehmen wie Musikergruppen in der Pop-Kultur.

Das führt zu den eigenen Anfängen zurück, denn das Besondere ist, dass Sie diese Strategie einer Art souverän vorgeführter Fröhlichkeit von Beginn an verfolgten.

Das Jammern war nicht meins. Ich wollte aber auch keiner feministischen Gruppe beitreten, da mir dort die Möglichkeiten zu eindimensional erschienen. Das einzig Richtige schien mir, alle zur Verfügung stehenden Medien zu nutzen. Wir befinden uns seit einigen Jahren in der Gender-Diskussion, und es scheint, dass das Geschlechtspezifische kein Hemmschuh für eine künstlerische Karriere mehr ist. Die Position einer Künstlerin ist heute anders, weil sich ein weibliches Selbstbewusstsein etabliert hat. Künstlerinnen kommunizieren heute mehr untereinander. Das Arbeiten am Computer hat die Form künstlerischer Projekte stark beeinflusst. Ein wesentlicher Faktor sind auch die jungen Theoretikerinnen, die in Texten und Ausstellungen auf die unterschiedlichen Praktiken und Positionen eingehen. Ebenso junge Galeristinnen.

Woran lag es denn, dass es in Österreich mit der Akzeptanz radikaler Positionen so schwierig war?

Österreich war die Kunst betreffend immer sehr konservativ. Österreicher glauben grundsätzlich, bei allen Themen mitreden zu können, fühlen sich persönlich betroffen und werden aggressiv, wenn sie etwas nicht verstehen. Mitschuld daran hat die Medienlandschaft, die populären Meinungen breittritt, ohne aufklärerisch zu wirken. Das fällt bei einem flächenmäßig kleinem Land besonders auf. Es gehört nicht zum Selbstverständnis, mit Gegenwartskunst aufzuwachsen, der Unterricht in der Schule trägt das Übrige zu den Missverständnissen bei. In Amerika gab es in den Siebzigern radikale Performances, die aber weitgehend in einer gewissen Distanz zum Publikum, eher wie auf einer Bühne funktionierten und als experimentelle Kunst eingeordnet wurden. Es hätte kaum jemand in eine Aktion so aggressiv eingegriffen, wie es bei uns der Fall war, oft auch nicht unter Einsatz der Polizei.

Es gibt eine spezielle Pointe, was amerikanische Positionen angeht: Irgendwann stieß Lawrence Weiner zu den "DAMEN ".

Er hat sich auch wirklich wie eine "DAMEN " benommen. Er hat uns den Satz "Böse ist besser" zur Verfügung gestellt, und das schien ideal für eine "DAMEN"- Projekt. Es wurden zwei daraus.

Nun gibt es bei den Arbeiten mit den "DAMEN" gerade auch Realisierungen von Ihren Zeichnungen, etwa jener, wo Sie als Putzfrau auftreten. War die Umsetzung von Projekten in Aktionen einfacher, wenn sie in der Gruppe vonstatten ging?

Das war ein reiner Zufall. Bei einem Kalenderprojekt mit den "DAMEN" hat sich zum Dezemberblatt das Thema Weihnachtsputz aufgedrängt, und wir schlüpften in diese Rolle. Die Ähnlichkeit zu einer früheren Arbeit fiel mir erst im Nachhinein auf. In einer Gruppe werden Ideen durch mehrere Meinungsfilter gesiebt und man kommt insgesamt schneller zum Wesentlichen. Die Aufmerksamkeit des Publikums bei Life-Auftritten verteilt sich auf mehrere Personen, das Agieren fällt leichter und man kann sich untereinander den Ball zuspielen. Auf jeden Fall ist es eine wertvolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte.