»Wie erfährt man sich im Anderen, das Andere in sich?« – Aspekte des (Un)heimlichen im Werk von Birgit Jürgenssen

Eine vierteilige Fotoarbeit Birgit Jürgenssens aus dem Jahr 1973 (ed6) zeigt die Künstlerin im Alter von vierundzwanzig Jahren, wie sie spärlich bekleidet mit einer Kamera vor dem Spiegel ihres Badezimmers posiert. Es scheint, als ließe sie uns an ihren allmorgendlichen »Schönheitsritualen« teilhaben; in variierenden Posen passt sie ihren Körper in die Rahmungen von Spiegel und Duschkabine ein, unterzieht ihn damit einer Fragmentierung und legt den Prozess seiner Bildwerdung offen: Sich im Spiegel durch das Auge der Kamera beobachtend sieht sich die Künstlerin selbst beim Sehen zu – eine Verdoppelung des Blicks ist die Folge. Der direkte Blick der Künstlerin aus dem Bild demonstriert, dass sie es ist, die hier die Blickregie führt und den Auslöser der Kamera bedient, wodurch sie sich der Verdinglichung als Blickobjekt ihres Gegenübers widersetzt. Anstelle der narzisstischen Identifikation mit ihrem Spiegelbild veranschaulichen Jürgenssens intime Selbstbespiegelungen die für die Subjektformation zentrale Spaltung in Selbst- und Fremdwahrnehmung und werfen die Frage auf, wie sehr sich Identität erst im Blick des Anderen konstituiert: »Ich bin, was immer ich in Bezug auf andere bin«, vermerkt Jürgenssen in ihrem Notizbuch – ein Satz, der vom Bewusstsein um die Spaltung des Subjekts in seiner grundsätzlichen Bezogenheit auf ein Anderes zeugt.[1] Die experimentelle Auseinandersetzung mit (weiblicher) Identität, die auf ihre kulturellen und sozialen Bestimmungen hin befragt wird, die Reflexion auf den Blick von Außen, als Frau wie als Künstlerin im Kontext des männlich dominierten Kunstbetriebs wird Birgit Jürgenssens gesamtes Œuvre durchziehen: »Wie erfährt man sich im Anderen, das Andere in sich?«[2] – der Titel einer Ausstellung in der Galerie Hubert Winter im Jahr 1985 liest sich wie das Motto dieser permanenten künstlerischen »Selbst«-Umkreisung – auf der Einladungskarte ist es in Spiegelschrift abgedruckt. Den Ausgangspunkt hierfür bildet zumeist der eigene Körper, den Jürgenssen als Medium künstlerischer Intervention einsetzt, den sie ständigen Revisionen unterzieht, überformt und bearbeitet, maskiert, umwickelt, bemalt oder beschreibt, den sie mit Objekten kurzschließt, auf den sie projiziert und den sie im selben Zug als Projektionsfläche kultureller Codierungen entlarvt. mehr

zeigt die Künstlerin im Alter von vierundzwanzig Jahren, wie sie spärlich bekleidet mit einer Kamera vor dem Spiegel ihres Badezimmers posiert. Es scheint, als ließe sie uns an ihren allmorgendlichen »Schönheitsritualen« teilhaben; in variierenden Posen passt sie ihren Körper in die Rahmungen von Spiegel und Duschkabine ein, unterzieht ihn damit einer Fragmentierung und legt den Prozess seiner Bildwerdung offen: Sich im Spiegel durch das Auge der Kamera beobachtend sieht sich die Künstlerin selbst beim Sehen zu – eine Verdoppelung des Blicks ist die Folge. Der direkte Blick der Künstlerin aus dem Bild demonstriert, dass sie es ist, die hier die Blickregie führt und den Auslöser der Kamera bedient, wodurch sie sich der Verdinglichung als Blickobjekt ihres Gegenübers widersetzt. Anstelle der narzisstischen Identifikation mit ihrem Spiegelbild veranschaulichen Jürgenssens intime Selbstbespiegelungen die für die Subjektformation zentrale Spaltung in Selbst- und Fremdwahrnehmung und werfen die Frage auf, wie sehr sich Identität erst im Blick des Anderen konstituiert: »Ich bin, was immer ich in Bezug auf andere bin«, vermerkt Jürgenssen in ihrem Notizbuch – ein Satz, der vom Bewusstsein um die Spaltung des Subjekts in seiner grundsätzlichen Bezogenheit auf ein Anderes zeugt.[1] Die experimentelle Auseinandersetzung mit (weiblicher) Identität, die auf ihre kulturellen und sozialen Bestimmungen hin befragt wird, die Reflexion auf den Blick von Außen, als Frau wie als Künstlerin im Kontext des männlich dominierten Kunstbetriebs wird Birgit Jürgenssens gesamtes Œuvre durchziehen: »Wie erfährt man sich im Anderen, das Andere in sich?«[2] – der Titel einer Ausstellung in der Galerie Hubert Winter im Jahr 1985 liest sich wie das Motto dieser permanenten künstlerischen »Selbst«-Umkreisung – auf der Einladungskarte ist es in Spiegelschrift abgedruckt. Den Ausgangspunkt hierfür bildet zumeist der eigene Körper, den Jürgenssen als Medium künstlerischer Intervention einsetzt, den sie ständigen Revisionen unterzieht, überformt und bearbeitet, maskiert, umwickelt, bemalt oder beschreibt, den sie mit Objekten kurzschließt, auf den sie projiziert und den sie im selben Zug als Projektionsfläche kultureller Codierungen entlarvt. mehr

Obwohl Birgit Jürgenssen in ihren performativen Fotoarbeiten der 1970er Jahre stets als Birgit Jürgenssen wieder zu erkennen ist, wir also annehmen könnten, es immer mit derselben Person zu tun zu haben, vermitteln diese den Eindruck eines »Flatterns an den Rändern dieser Identität«[3], nicht zuletzt hervorgerufen durch die Vervielfältigung ihres Ichs in Serie. Die traditionell mit der Gattung des Selbstporträts verbundene Vorstellung, es diene der Selbst-Vergewisserung des Künstler-Individuums und ermögliche die Visualisierung eines verborgenen Identitätskerns, wird von Jürgenssen unterlaufen, indem sie das Selbst in seiner mimikryhaften Wandelbarkeit darstellt und damit an eine emanzipatorische Kunstpraxis anknüpft, die bis zu Claude Cahun zurückzuverfolgen ist und in Cindy Sherman ihre wohl bekannteste Repräsentantin hat.[4] Das Potential des fotografischen Mediums, das Selbstbild unendlich oft wiederzugeben und zu variieren, ermöglicht ein lustvolles Spiel mit Identitätsgrenzen, birgt aber zugleich die Gefahr der Konfrontation der eigenen unheimlichen Differenz, wie Elisabeth Bronfen beschreibt: »Hier berührt sich die künstlerische mit der psychologischen Praxis, denn die Vervielfältigung des Selbst, die mit der Fotografie möglich wird, visualisiert einen anderen, verdeckten Fleck des Ichs, eine psychische Labilität, die einen, wie Freud das in seinem Aufsatz über Das Unheimliche formuliert, ›am eigenen Ich irre‹ werden lässt.«[5] Dass Sigmund Freud für Birgit Jürgenssen einen wichtigen Bezugspunkt darstellte, veranschaulicht Freud’s Couch, ein um 1975 entstandenes Polaroid: Es zeigt die Couch der Künstlerin vor ihrem privaten Bilduniversum und referiert damit auf jenes Möbelstück, das als Grundlage eines Denkens im Liegen zwischen Träumen und Wachen zum Synonym für die Psychoanalyse wurde.[6]

Bei sich und nicht bei sich – unheimliche Verdoppelungen des Ichs

In seinem gleichnamigen Essay aus dem Jahr 1919 definiert Sigmund Freud das Unheimliche als »jene Art des Schreckhaften, welche auf das Altbekannte, Längstvertraute zurück geht«.[7] Der Effekt des Unheimlichen stelle sich dann ein, wenn Vertrautes, das im Verborgenen gelegen sei – ob individuelle, verdrängte infantile Komplexe wie Kastration oder zivilisatorisch überwundene »primitive« Überzeugungen wie Animismus oder Aberglaube – wiederkehre und dann als fremd empfunden werde: »so verstehen wir, dass der Sprachgebrauch das Heimliche in seinen Gegensatz, das Unheimliche, übergehen lässt, denn dies Unheimliche ist wirklich nichts Neues oder Fremdes, sondern etwas dem Seelenleben von alters her Vertrautes, das ihm nur durch den Prozess der Verdrängung entfremdet worden ist.«[8] Als Hauptquelle des Unheimlichen nennt Freud eine grundlegende intellektuelle Verunsicherung, die aus der Unbestimmbarkeit von etwas hervorgeht, das zwei Sphären oder Vorstellungsebenen zugehört, die miteinander unvereinbar scheinen – wie dem Selbst und dem Anderen, dem Lebendigen und dem Toten, dem Realen und dem Fantastischen, dem Sichtbaren und dem Verborgenen. Birgit Jürgenssens Verwandlungsspiel, im Zuge dessen ihr Selbst verschiedene Verkörperungen durchläuft und sich über determinierende Identitätsgrenzen hinwegsetzt, führt uns genau in jenen poetischen Zwischenraum des Unheimlichen. Unter den zahlreichen Phänomenen, die das Unheimliche hervorbringen können, hebt Freud besonders Animismus, den Doppelgänger und das unheimliche Heim hervor. Das Phantasma des Doppelgängers löst Freud zufolge eine Ich-Störung aus, die aus der Regression in eine frühe Phase der psychischen Entwicklung resultiert, in der das Ich noch nicht klar von der Außenwelt und von anderen abgegrenzt ist. Die Ich-Verdoppelung sieht er als frühe narzisstische Anstrengung, das Ich zu schützen, die später, nachdem sie verdrängt wurde, zurückkehrt und sich ins Gegenteil verkehrt.[9] Mit diesem Verdoppeln ist eine gefährliche Spaltung des Subjekts verbunden, das einen Teil seines Ichs aus sich hinaus projiziert, so dass es ihm fremd und daher unheimlich wird. Ob im Spiegel-, im Schattenbild, in der Puppe, der Maske oder auch in der fotografischen Selbstvervielfältigung, immer geht mit der Ich-Verdoppelung das unheimliche Erleben einher, sich von außerhalb seiner selbst zu beobachten, das ureigene Innere als fremdes Äußeres wahrzunehmen – daheim und nicht daheim, bei sich und nicht bei sich, »so dass man«, um noch einmal Freud zu zitieren, »[...] das fremde Ich an die Stelle des eigenen versetzt, also Ich-Verdoppelung, Ich-Teilung, Ich-Vertauschung [...].«[10]

In einem Diptychon von 1978/79 (ph25) konfrontiert uns Birgit Jürgenssen mit einer solchen Ich-Verdopplung. Sie ergänzt die beiden vor schwarzem Grund aufgenommenen Frontalansichten ihres Gesichts, indem sie Ausschnitte eines zweiten Abzugs auf die Fotografien collagiert – im ersten Bild verdecken diese Auge und Mund, im zweiten das gesamte Gesicht. Obwohl die Collageelemente sorgfältig an jenen Stellen positioniert sind, die sie zugleich verhüllen und repräsentieren, verweisen ihre beschnittenen Kanten indexikalisch auf den Montageprozess und forcieren so die Verfremdung, die Jürgenssen an ihrer eigenen Ansicht vornimmt: Die Maske fungiert als Doppelgänger ihres eigenen Gesichts, in dem Maske und Maskiertes auf irritierende Weise zusammenfallen, ohne dabei ident zu sein. Die mit der Maske verbundene Idee, wonach sie die Grenze zwischen Hülle und Substanz, zwischen äußerlichem Schein und innerlichem Sein markiere, wird hier in Zweifel gezogen. Denn begreift man das Gesicht als Signum des authentischen Selbst, so liegt es nahe, in der Wiederholung des Gesichts als Maske eine Krise desselben zu verorten. Die unverhohlene Skepsis darüber, ob ein unverstellter Blick auf das Selbst jenseits von Maskerade und Rollenspiel möglich sei, ob denn hinter der Maske ein mit sich selbst identisches weibliches Ich überhaupt existiere und nicht die Verhüllung selbst zum einzig Zugänglichen und damit Repräsentierbarem wird, erfährt in Jürgenssens Diptychon eine unheimliche Materialisierung.

In diesem Sinne spiegelt es eine ironische Auseinandersetzung mit der Vorstellung von »Weiblichkeit als Maskerade«[11] und nimmt zudem die in den 1990er Jahren entflammte und von der Philosophin Judith Butler angeführte theoretische Debatte um »gender trouble« künstlerisch vorweg, wonach (Geschlechts-) Identität als ein Prozess fortlaufender Selbstinszenierung beschrieben wird:[12] In der spielerischen Aneignung und Verwerfung einer Vielzahl in Umlauf befindlicher Masken und Posen erforscht die Künstlerin ihre eigene Andersartigkeit und entgeht dabei einer Fixierung auf ein weibliches Identitätsbild – Maskerade wird zum Instrument der Identitätsstiftung. »Celle qui paraît être, suis«[13] – »Jene, die zu sein scheint, die bin ich«, lautet eine Verszeile der surrealistischen Dichterin Joyce Mansour, die als feminisierte Abwandlung von Arthur Rimbauds »Je est un autre« – »Ich ist ein anderer« gelesen werden kann. Sein bedeutet Erscheinen, das frei wählbar, austauschbar oder modifizierbar ist. So stilisiert sich Birgit Jürgenssen einmal zur Maori-Indianerin mit tätowiertem Gesicht, dann erscheint sie als Japanerin mit einer von Stiften zusammengehaltenen Frisur vor dem Bild eines japanischen Holzschnittes, gleichsam als Hommage an ihre japanische Urgroßmutter; ein andermal verkörpert sie als unterdrückte Hausfrau das weibliche Rollenbild der Nachkriegszeit, oder sie parodiert Stereotypen männlicher Virilität, indem sie sich als (selbst)geißelnde Gladiatorin mit dem Bild eines Mannes auf ihrem Rücken inszeniert, als ihre eigenen Fesseln sprengende Superheldin oder, indem sie einen Bizeps mit einer weiblichen Brust überformt und in dem für sie charakteristischen Sprachwitz mit »Emanzipation« betitelt. »Ich würde es nicht Tarnung nennen. Es ist bei mir eher eine surreale Praxis, durch Verschleiern sichtbar machen. Ich maskiere mich, weil es weniger um mich als um die Situationen geht, in denen ich mich darstelle, um die Geschichten, die eine Visualität bekommen. Und sowieso darum in andere Rollen und Identitäten zu schlüpfen,«[14] erklärt Jürgenssen in einem Interview. Ihr performatives Spiel mit Masken, Metamorphosen und Ich-Verdoppelungen, ihre Selbstentgrenzung im Anderen, ermöglicht eine lustvolle Überschreitung von Identitätsgrenzen – zwischen den Geschlechtern, zwischen Mensch und Tier, Mensch und Objekt, zwischen belebtem und unbelebtem Körper. Diese Grenzverwischungen gehen mit dem Gefühl des Unheimlichen einher: »Als Unheimliches ist das Fremde in uns selbst: Wir sind uns unsere eigenen Fremden – wir sind gespalten,«[15] schreibt die Psychoanalytikerin Julia Kristeva im Anschluss an Freud.

In seinen Betrachtungen zum Unheimlichen führt Freud als einen zentralen Moment jene Verunsicherung an, die entsteht, wenn ein Objekt Zweifel weckt, ob es »belebt oder leblos sei, und wenn das Leblose die Ähnlichkeit mit dem Lebenden zu weit treibt.«[16] Aufgrund ihres unveränderlichen, erstarrten Ausdrucks, der jegliche Mimik aufhebt, vermittelt die Maske den Eindruck von Unbelebtheit, und mehr noch: ihre lateinische Bezeichnung als larva – Larve, Gespenst, Gerippe – verweist auf seine letzte Funktion, die Totenmaske. In dem umfangreichen Bildzyklus Totentanz mit Mädchen, 1979/80, der von Jürgenssens Interesse an archaischen Ritualen ebenso zeugt wie von der Umcodierung überlieferter Bildtraditionen, inszeniert Jürgenssen die Konfrontation mit ihrem vorweggenommenen Tod in der Maske (ph306) . Nackt, nur mit einem Lendenschurz aus Mullbinde bedeckt bzw. weiß eingetüncht wird die Maske als Doppelgänger ihres Gesichts – mit aufgemaltem Totenschädel oder als Tierskelett – zum Vorboten des Todes. Die Maske bezieht ihre verstörende Wirkung aus der Koinzidenz widersprüchlicher Erfahrungen, die Freud als die Struktur des Unheimlichen beschrieben hat – verführerisch und todesverheißend, verdeckend und enthüllend, die Sterblichkeit leugnend und bestätigend. Jene Ambivalenz eignet auch dem fotografischen Medium – Lebendes wird mortifiziert, Totes verlebendigt – die fotografische Einschreibung einer Totenmaske erzeugt eine Tautologie.[17] Birgit Jürgenssens Verwandlungsspiel löst gerade dort besondere Faszination aus, wo es eine Zwischenzone zwischen Realität und Fiktion aufspannt, wie dies in den variantenreichen Transformationen der Künstlerin zum Tier zu beobachten ist; diese knüpfen an die Faszination surrealistischer KünstlerInnen an der Anverwandlung von Mensch und Tier an.[18] In Selbst mit Fellchen von 1974 inszeniert sich die Künstlerin als »foxy lady« mithilfe der Maske eines präparierten Fuchsfells, das sie so über ihr Gesicht legt, dass es mit ihrem Haar und ihrer Haut auf unheimliche Weise zu verschmelzen scheint; die Parodie der fetischisierten Frau als »Venus im Pelz« erhält im zugespitzten roten Kussmund eine zusätzliche Pointierung. Während Birgit Jürgenssen hier noch eindeutig als Trägerin des Fellchens zu erkennen ist, kehrt sich die Relation in der Polaroidfotografie Ohne Titel (Olga) um: Hier wird die Frau als Tier zum Tier als Frau. Ein katzenhaftes Fellwesen trägt eine anthropomorphe Maske, die das Gesicht einer Frau mit vollen Lippen und schwarz verfremdeten Augen zeigt. Jürgenssens Hybridwesen sind in einem geheimnisvollen Dazwischen von Menschlichem und Animalischem angesiedelt, das die verdrängte Doppelnatur des Menschen als instinkthaftes Natur- und zivilisiertes Kulturwesen aufruft.[19] Im engeren Sinn antworten sie auf den misogynen Topos der wesenhaften Nähe zwischen Frau und Natur bzw. Tierwelt. Eine großformatige Zeichnung Jürgenssens thematisiert die menschliche Evolutionsgeschichte der »erectio«, die mythische Erhebung vom Affen zum Menschen als Übergang von der geduckten animalischen Erdnähe zum aufrechten Gang am Bild einer Frau, die, wie eine Vorzeichnung untermauert, das Gesicht der Künstlerin trägt. Widerstreitende Kräfte assistieren dem behaarten weiblichen Wesen bei der Verdrängung seiner Tierheit bzw. hindern es daran – eine bitter-ironische Anspielung auf den steinigen Weg weiblicher »Selbsterhebung«.

. Nackt, nur mit einem Lendenschurz aus Mullbinde bedeckt bzw. weiß eingetüncht wird die Maske als Doppelgänger ihres Gesichts – mit aufgemaltem Totenschädel oder als Tierskelett – zum Vorboten des Todes. Die Maske bezieht ihre verstörende Wirkung aus der Koinzidenz widersprüchlicher Erfahrungen, die Freud als die Struktur des Unheimlichen beschrieben hat – verführerisch und todesverheißend, verdeckend und enthüllend, die Sterblichkeit leugnend und bestätigend. Jene Ambivalenz eignet auch dem fotografischen Medium – Lebendes wird mortifiziert, Totes verlebendigt – die fotografische Einschreibung einer Totenmaske erzeugt eine Tautologie.[17] Birgit Jürgenssens Verwandlungsspiel löst gerade dort besondere Faszination aus, wo es eine Zwischenzone zwischen Realität und Fiktion aufspannt, wie dies in den variantenreichen Transformationen der Künstlerin zum Tier zu beobachten ist; diese knüpfen an die Faszination surrealistischer KünstlerInnen an der Anverwandlung von Mensch und Tier an.[18] In Selbst mit Fellchen von 1974 inszeniert sich die Künstlerin als »foxy lady« mithilfe der Maske eines präparierten Fuchsfells, das sie so über ihr Gesicht legt, dass es mit ihrem Haar und ihrer Haut auf unheimliche Weise zu verschmelzen scheint; die Parodie der fetischisierten Frau als »Venus im Pelz« erhält im zugespitzten roten Kussmund eine zusätzliche Pointierung. Während Birgit Jürgenssen hier noch eindeutig als Trägerin des Fellchens zu erkennen ist, kehrt sich die Relation in der Polaroidfotografie Ohne Titel (Olga) um: Hier wird die Frau als Tier zum Tier als Frau. Ein katzenhaftes Fellwesen trägt eine anthropomorphe Maske, die das Gesicht einer Frau mit vollen Lippen und schwarz verfremdeten Augen zeigt. Jürgenssens Hybridwesen sind in einem geheimnisvollen Dazwischen von Menschlichem und Animalischem angesiedelt, das die verdrängte Doppelnatur des Menschen als instinkthaftes Natur- und zivilisiertes Kulturwesen aufruft.[19] Im engeren Sinn antworten sie auf den misogynen Topos der wesenhaften Nähe zwischen Frau und Natur bzw. Tierwelt. Eine großformatige Zeichnung Jürgenssens thematisiert die menschliche Evolutionsgeschichte der »erectio«, die mythische Erhebung vom Affen zum Menschen als Übergang von der geduckten animalischen Erdnähe zum aufrechten Gang am Bild einer Frau, die, wie eine Vorzeichnung untermauert, das Gesicht der Künstlerin trägt. Widerstreitende Kräfte assistieren dem behaarten weiblichen Wesen bei der Verdrängung seiner Tierheit bzw. hindern es daran – eine bitter-ironische Anspielung auf den steinigen Weg weiblicher »Selbsterhebung«.

Die unheimliche Rätselhaftigkeit, mit der Jürgenssens Transgressionen aufgeladen sind, gipfelt in der Serie der Körperprojektionen, in denen sie flüchtige, oftmals vorgefundene Bild- oder Schriftzeichen – antike Vasen, Planeten, Fabelwesen, Körpersilhouetten – auf die nackte Haut ihres Körpers projiziert und in großformatigen Fotografien fixiert. Aufgelöst in Licht und Schatten, verfremdet und entmaterialisiert wird der Körper auch im übertragenen Sinn zur Projektionsfläche vielfältiger Einschreibungen. Eine Auswahl der Körperprojektionen findet sich in dem gemeinsam mit Lawrence Weiner gestalteten Künstlerbuch I met a stranger wieder. Alternierend zu Textfragmenten Weiners, die von der Selbsterfahrung im Anderen handeln – »Sweet I met a stranger / & they looked at me / & they looked at me again« – eröffnen gerahmte Cut-Outs den fragmentierten Durchblick auf die Körperprojektion der jeweils folgenden Buchseite und initiieren einen verstörenden Voyeurismus.

In einer Körperprojektion von 1988 überblendet Jürgenssen ihr Gesicht mit dem eines Tiergesichts: Die menschliche Physiognomie verschmilzt mit den darauf projizierten Zeichen zu einer ambivalenten Fratze, aus der uns auf unheimliche Weise zugleich Tier- und Menschenaugen anblicken – die Grenzmarkierungen von Mensch und Tier zerfließen in einer ästhetischen »Ununterscheidbarkeitszone«.[20] Entgegen ihrer üblichen Eigenschaft erscheint die Maske hier nicht als hermetisch-materielle Hülle, sondern als ein sich in seinen Träger einschreibender geisterhafter Schatten, der emphatisch auf die Körperoberfläche als »Instrument und Ort des Austausches mit dem Anderen« verweist.[21] Als Membran zwischen Innen und Außen, über deren Wahrnehmung sich in der frühkindlichen Entwicklung die Ich-Bildung vollzieht[22] und die von einem wechselseitigen Austausch kultureller und psychischer Projektionen durchlaufen wird, ist die Körperoberfläche der nahe liegende Ort einer künstlerischen Auseinandersetzung mit der eigenen Andersheit. Die performative Bearbeitung der eigenen Körperkontur bildet für Jürgenssen den Angelpunkt einer spielerischen Überschreitung von Identitätsgrenzen; entgegen der gängigen Auffassung vom Körper als einem durch feste Außengrenzen definierten Behälter thematisiert Jürgenssen durch die Schwächung ihrer Selbstgrenzen die Instabilität des zwischen verschiedenen Identitäten fluktuierenden Selbst: Gleichermaßen Mensch wie Tier, tatsächliches wie fantastisches Gesicht verweist die Fratze auf die Ich-Spaltung des Doppelgängers: Den Einbruch des Anderen im Eigenen, des Fremden im Vertrauten verkörpernd ruft es die typischen Merkmale des Unheimlichen auf, die Freud zufolge häufig in Zusammenhang mit Situationen auftreten, in denen sich die Selbstgrenzen auflösen und die Individualität des Selbst zu gefährden drohen.

Das unheimliche Heim

»There is no place like home«, heißt es lapidar in David Lynchs TV-Serie Twin Peaks (1990/91), in der sich die amerikanische Kleinstadtidylle allmählich als Albtraum abgründiger, dunkel-sexueller Fantasien entpuppt und aus ihrem innersten Kern – dem familiären Heim – zerbricht.[23] Das Unheimliche gerade dort zu verorten, wo es zunächst am wenigsten vermutet wird – nämlich in den eigenen vier Wänden – legt schon die etymologische Herkunft des Begriffs nahe: So steht das Wort ›heimlich‹ nicht nur für heimatlich, heimelig, zum Hause gehörig, nicht fremd oder vertraut, sondern auch für versteckt, verborgen gehalten oder geheim, was Freud zu dem Schluss führt, »dass das Wörtchen heimlich unter den mehrfachen Nuancen seiner Bedeutung auch eine zeigt, in der es mit seinem Gegensatz unheimlich zusammenfällt. (...) Also heimlich ist ein Wort, das seine Bedeutung nach einer Ambivalenz hin entwickelt (...) Unheimlich ist irgendwie eine Art von heimlich.«[24] Durch diese semantische Subversion schlagen für stabil gehaltene Kategorien unvermittelt in ihr Gegenteil um – ›heimlich‹, das Vorstellungen eines vor der Außenwelt beschützten Bereichs heraufbeschwört, in dem das Unbekannte vor die Tür verbannt ist, geht nahtlos in den entgegen gesetzten Sinn von bedrohlicher Fremdheit über, der in ›unheimlich‹ steckt. Das Heim wird zu jenem Ort, an dem das moderne Subjekt zu sich selbst findet, seine Subjektivität ausformt, aber auch auf seinen Abgrund stößt, das Vertraute, das plötzlich fremd erscheint, und das Andere, das nicht von Außen, sondern als Verdrängtes aus dem eigenen Inneren wiederkehrt. Das Interieur ist der Ort, an dem das Subjekt erlebt, »nicht Herr im eigenen Hause« zu sein, wie Birgit Jürgenssen in Anlehnung an Freuds berühmte Formel festhält.[25]

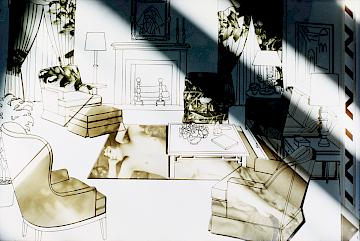

Mit ihrer umfangreichen Fotoserie der Interieurs (ph2226) (ph2223)

(ph2223) (ph2227)

(ph2227) , die zwischen 1996 und 1998 entsteht, greift Jürgenssen den Topos des Heims und die damit verbundene Ambivalenz von fremd/vertraut, heimlich/unheimlich ebenso wie von innen/außen, privat/öffentlich auf.[26] Als Ausgangsmaterial dient ihr ein Handbuch zur Innenausstattung aus dem Jahr 1976 – The Instant Decorator[27] – das die pauschalisierte Idealvorstellung der bürgerlichen Mittelklasse vom »Schöner Wohnen« repräsentiert und mit Küche, Wohn-, Schlaf-, Bade- und Kinderzimmer all jene Innenräume beinhaltet, entlang derer sich der bürgerliche Haushalt typischerweise strukturiert. Die an die Werbeästhetik der 1960er Jahre erinnernden Ensembles, die der Pop Art Künstler Roy Lichtenstein als Grundlage seiner Interiors (1991–1993) aufgriff, sind auf Transparentfolien gedruckt, die den/die LeserIn einladen, sein oder ihr Eigenheim »individuell« zu gestalten, indem etwa unterschiedliche Farbmuster ausgetestet werden, frei nach dem Motto »beautify your home«, wie Jürgenssen in ihrem Notizbuch vermerkt.[28] Ein solcherart heimgesuchter Individualismus kann sich offensichtlich weniger in der standardisierten Innenarchitektur manifestieren, sondern bleibt auf die Differenzierung von Dekorationsoberflächen beschränkt. In ihrer Fotoserie verfremdet die Künstlerin die Vorlagen, indem sie die transparenten Flächen mit vorgefundenem, die sterile häusliche Kulisse irritierenden Bildmaterial unterlegt und auf diese Weise verschiedene Ebenen von Realität und Zeit konfrontiert, die sie dann unter Zufügung inhaltlicher Ergänzungen – etwa durch weitere Schichten von Flächenformen, Zeichnungen oder Licht- und Schattenreflexen – mehrfach fotografiert und entwickelt.[29] In manchen Interieurs rekurriert Jürgenssen auf eigene bestehende Werke – so montiert sie etwa ihre Fotografie Nest, 1979, in eine Küchenszene oder verarbeitet Zeichnungen aus Kirschblüten in Siena.[30] Größtenteils aber verwendet Jürgenssen historische Aktfotografien – erotische Frauenkörper irgendwo zwischen Sitzen und Liegen posierend – die dem Interieur als Fragmente unterschiedlicher Ansichten eingeschrieben werden. Das Ineinanderblenden von Körper und Raum führt zu einer Verflachung des Körpers, der sich als Flächen- und Umrissfigur mit dem Innenraum auf der Ebene der fotografischen Bildfläche verbindet. Frauenkörper und Wohnungsausstattung verschmelzen, die Körperoberfläche tritt an die Stelle des Mobiliars und gerät zum »Raumkleid«, nachvollziehbar etwa in einem Wohnzimmer, in dem Teppich und Polstersessel buchstäblich mit nackter Haut »überzogen« werden. »Wohnen heißt Spuren hinterlassen«, formulierte Walter Benjamin im Hinblick auf das »wohnsüchtige« 19. Jahrhundert, in dem das Interieur als das nach außen gewendete Innere seiner BewohnerInnen verstanden wurde.[31] Jürgenssens Interieurs scheinen die Vorstellung, das Interieur ›spiegle‹ seine BewohnerInnen wörtlich zu nehmen, mit dem Effekt, dass sich die Verflechtung von weiblichem Körper und Umgebungsraum nicht als Ergebnis eines aktiven Gestaltens oder Bewohnens, sondern vielmehr als »erzwungene Bezogenheit« darstellt, die das heimelige Szenario plötzlich fremd erscheinen lässt.[32]

, die zwischen 1996 und 1998 entsteht, greift Jürgenssen den Topos des Heims und die damit verbundene Ambivalenz von fremd/vertraut, heimlich/unheimlich ebenso wie von innen/außen, privat/öffentlich auf.[26] Als Ausgangsmaterial dient ihr ein Handbuch zur Innenausstattung aus dem Jahr 1976 – The Instant Decorator[27] – das die pauschalisierte Idealvorstellung der bürgerlichen Mittelklasse vom »Schöner Wohnen« repräsentiert und mit Küche, Wohn-, Schlaf-, Bade- und Kinderzimmer all jene Innenräume beinhaltet, entlang derer sich der bürgerliche Haushalt typischerweise strukturiert. Die an die Werbeästhetik der 1960er Jahre erinnernden Ensembles, die der Pop Art Künstler Roy Lichtenstein als Grundlage seiner Interiors (1991–1993) aufgriff, sind auf Transparentfolien gedruckt, die den/die LeserIn einladen, sein oder ihr Eigenheim »individuell« zu gestalten, indem etwa unterschiedliche Farbmuster ausgetestet werden, frei nach dem Motto »beautify your home«, wie Jürgenssen in ihrem Notizbuch vermerkt.[28] Ein solcherart heimgesuchter Individualismus kann sich offensichtlich weniger in der standardisierten Innenarchitektur manifestieren, sondern bleibt auf die Differenzierung von Dekorationsoberflächen beschränkt. In ihrer Fotoserie verfremdet die Künstlerin die Vorlagen, indem sie die transparenten Flächen mit vorgefundenem, die sterile häusliche Kulisse irritierenden Bildmaterial unterlegt und auf diese Weise verschiedene Ebenen von Realität und Zeit konfrontiert, die sie dann unter Zufügung inhaltlicher Ergänzungen – etwa durch weitere Schichten von Flächenformen, Zeichnungen oder Licht- und Schattenreflexen – mehrfach fotografiert und entwickelt.[29] In manchen Interieurs rekurriert Jürgenssen auf eigene bestehende Werke – so montiert sie etwa ihre Fotografie Nest, 1979, in eine Küchenszene oder verarbeitet Zeichnungen aus Kirschblüten in Siena.[30] Größtenteils aber verwendet Jürgenssen historische Aktfotografien – erotische Frauenkörper irgendwo zwischen Sitzen und Liegen posierend – die dem Interieur als Fragmente unterschiedlicher Ansichten eingeschrieben werden. Das Ineinanderblenden von Körper und Raum führt zu einer Verflachung des Körpers, der sich als Flächen- und Umrissfigur mit dem Innenraum auf der Ebene der fotografischen Bildfläche verbindet. Frauenkörper und Wohnungsausstattung verschmelzen, die Körperoberfläche tritt an die Stelle des Mobiliars und gerät zum »Raumkleid«, nachvollziehbar etwa in einem Wohnzimmer, in dem Teppich und Polstersessel buchstäblich mit nackter Haut »überzogen« werden. »Wohnen heißt Spuren hinterlassen«, formulierte Walter Benjamin im Hinblick auf das »wohnsüchtige« 19. Jahrhundert, in dem das Interieur als das nach außen gewendete Innere seiner BewohnerInnen verstanden wurde.[31] Jürgenssens Interieurs scheinen die Vorstellung, das Interieur ›spiegle‹ seine BewohnerInnen wörtlich zu nehmen, mit dem Effekt, dass sich die Verflechtung von weiblichem Körper und Umgebungsraum nicht als Ergebnis eines aktiven Gestaltens oder Bewohnens, sondern vielmehr als »erzwungene Bezogenheit« darstellt, die das heimelige Szenario plötzlich fremd erscheinen lässt.[32]

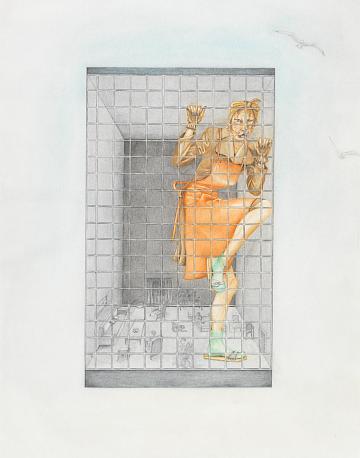

Jürgenssen bezieht die räumlichen und gesellschaftlichen Grenzen und die Grenzen des Körpers aufeinander. Die Verdinglichung der Frau zur sexualisierten Dekorationsoberfläche biedermeierlicher Wohnidyllen liest sich wie ein entblößender Kommentar zu ihren Etikettierungen als »Haus«-Frau oder »Frauenzimmer« beziehungsweise zur Metapher des »Beiwohnens« für den Geschlechtsakt. Jürgenssen führt damit die feministische Kritik an der »Verhäuslichung« und (sexuellen) »Domestizierung« der Frau weiter, die sie mit ihren Hausfrauen-Zeichnungen in der ersten Hälfte der 1970er Jahre initiiert hat. »Die Frage nach der eigenen Identität ist heute nicht mehr Wer bin ich?, sondern vielmehr Wo bin ich? (...) Die geschlechtsspezifische Identität entsteht durch den Raum, den Menschen sich schaffen, um darin existieren zu können,« notiert Jürgenssen in einem Brief.[33] Sie knüpft damit an den Gedanken der von ihr sehr geschätzten Virginia Woolf an, die bereits 1929 in ihrem Essay A Room of One’s Own (Ein eigenes Zimmer) aufgezeigt hatte, in welch hohem Maße Räumlichkeiten menschliche Entfaltungsmöglichkeiten bestimmen und wie sich die Diskriminierung der Frau entlang der geschlechtlichen Kodierung von Räumen vollzieht. In einer Hausfrauen-Zeichnung von 1974 verwandelt sich die Hausfrau zu einer monströsen Tigerin mit Küchenschürze, die dem »horreur du domicile«[34] (Grauen des Heims), dem Käfig eines zur Miniatur geschrumpften grauen Haushalts, zu entkommen versucht (z401) . Die Geborgenheit des Heims, die die Privatsphäre vor der urbanen Außenwelt abschottet und als deren Akteurin und Funktionärin die Hausfrau eingesetzt wird, schlägt um in etwas Klaustrophobisches. »Der private Charakter des Privaten«, so Hannah Arendt, »liegt in der Abwesenheit von anderen und von anderem.«[35] Die Gegen-Welt des ›Außen‹, über die sich das ›Innen‹ erst zu definieren vermag, wird durch einen blau schattierten Himmel mit zwei Vögeln nur kursorisch angedeutet. Auch in den Interieurs ist der Innenraum mit dem Gefühl beklemmender Enge verbunden, seine hermetische Abgeschlossenheit blockiert jede Öffnung auf ein Außen. Wie die feministische Kunsthistorikerin Griselda Pollock dargelegt hat, basiert das Interieur auf der Implementierung der für die Moderne paradigmatischen Dichotomie von Öffentlichkeit und Privatheit, Innenwelt und Außenwelt als Grenze, entlang derer – wie Jürgenssen in ihren Interieurs vorführt – die Differenz von sexueller und geschlechtlicher Identität festgeschrieben und reproduziert wird.[36] Sexuality and Space lautet auch der Titel einer von Beatriz Colomina herausgegeben Publikation, die Jürgenssen, wie sie in einem Interview erzählt, als Inspirationsquelle für ihre Interieurs diente.[37] Jürgenssen zitiert insbesondere einen Aufsatz Colominas, der die Architekturentwürfe von Adolf Loos und Le Corbusier im Hinblick auf ihre geschlechtsspezifische Verräumlichung und Inszenierung von Blickbeziehungen untersucht. Darin findet sich die Aussage von Loos: »Ein Kulturmensch sieht nicht mehr zum Fenster hinaus; sein Fenster besteht aus Mattglas; es ist da, um Licht zu spenden, nicht um den Blick hinausschweifen zu lassen,« die Jürgenssen aufgreift. [38] Loos’ Planung von Innen nach Außen ist Ausdruck einer kultivierten Privatheit, die das Zuhause strikt von der öffentlichen Sphäre abschottet. Selbst die Anordnung der Innenräume folgt einer Hierarchie der Privatheit, deren »konstituierende Schwellenfigur die Frau ist, als Hüterin des Unsagbaren oder als interieurisierte Fremde«.[39] Das so genannte »Zimmer der Dame« des von Loos entworfenen Hauses Müller in Prag (1928-1930), auf das Birgit Jürgenssen ein besonderes Augenmerk richtete,[40] ist ähnlich einer Theaterloge als erhöhte Sitzecke im Zentrum des Hauses situiert, als Kontrollposten mit nach innen gerichtetem Blick an der Schwelle zum unsichtbaren Heiligsten, dem Schlafzimmer als Ort verborgener Sexualität.

. Die Geborgenheit des Heims, die die Privatsphäre vor der urbanen Außenwelt abschottet und als deren Akteurin und Funktionärin die Hausfrau eingesetzt wird, schlägt um in etwas Klaustrophobisches. »Der private Charakter des Privaten«, so Hannah Arendt, »liegt in der Abwesenheit von anderen und von anderem.«[35] Die Gegen-Welt des ›Außen‹, über die sich das ›Innen‹ erst zu definieren vermag, wird durch einen blau schattierten Himmel mit zwei Vögeln nur kursorisch angedeutet. Auch in den Interieurs ist der Innenraum mit dem Gefühl beklemmender Enge verbunden, seine hermetische Abgeschlossenheit blockiert jede Öffnung auf ein Außen. Wie die feministische Kunsthistorikerin Griselda Pollock dargelegt hat, basiert das Interieur auf der Implementierung der für die Moderne paradigmatischen Dichotomie von Öffentlichkeit und Privatheit, Innenwelt und Außenwelt als Grenze, entlang derer – wie Jürgenssen in ihren Interieurs vorführt – die Differenz von sexueller und geschlechtlicher Identität festgeschrieben und reproduziert wird.[36] Sexuality and Space lautet auch der Titel einer von Beatriz Colomina herausgegeben Publikation, die Jürgenssen, wie sie in einem Interview erzählt, als Inspirationsquelle für ihre Interieurs diente.[37] Jürgenssen zitiert insbesondere einen Aufsatz Colominas, der die Architekturentwürfe von Adolf Loos und Le Corbusier im Hinblick auf ihre geschlechtsspezifische Verräumlichung und Inszenierung von Blickbeziehungen untersucht. Darin findet sich die Aussage von Loos: »Ein Kulturmensch sieht nicht mehr zum Fenster hinaus; sein Fenster besteht aus Mattglas; es ist da, um Licht zu spenden, nicht um den Blick hinausschweifen zu lassen,« die Jürgenssen aufgreift. [38] Loos’ Planung von Innen nach Außen ist Ausdruck einer kultivierten Privatheit, die das Zuhause strikt von der öffentlichen Sphäre abschottet. Selbst die Anordnung der Innenräume folgt einer Hierarchie der Privatheit, deren »konstituierende Schwellenfigur die Frau ist, als Hüterin des Unsagbaren oder als interieurisierte Fremde«.[39] Das so genannte »Zimmer der Dame« des von Loos entworfenen Hauses Müller in Prag (1928-1930), auf das Birgit Jürgenssen ein besonderes Augenmerk richtete,[40] ist ähnlich einer Theaterloge als erhöhte Sitzecke im Zentrum des Hauses situiert, als Kontrollposten mit nach innen gerichtetem Blick an der Schwelle zum unsichtbaren Heiligsten, dem Schlafzimmer als Ort verborgener Sexualität.

In ihrem Schlafzimmer-Interieur inszeniert Birgit Jürgenssens das Schlafzimmer als dunkles Zwischenreich, in dem das verdrängte Animalische in Form einer wölfischen Hundefratze an die Oberfläche des vertrauten Heims drängt und den Mythos der gefährlichen, verschlingenden Naturhaftigkeit der Frau, als Symbol einer bedrohlichen Sexualität demaskiert. Im Schlafzimmer – oder »Master Bedroom«, wie es im Dekorationsbuch betitelt ist – finden die Identifizierung des weiblichen Körpers mit dem Innenraum sowie die daran geknüpften Blick- und Begehrensstrukturen traditionell ihre exemplarische Inszenierung: »Das Schlafzimmer ist die heiligste, privateste Angelegenheit, kein fremder Mensch darf dieses Heiligtum entweihen«, proklamierte Adolf Loos und stilisierte in der sexuell aufgeladenen fellbesetzten Durchgestaltung seines privaten Schlafzimmers den weiblichen Raum als bewohnbaren Uterus.[41] Das Haus als Gleichnis des Mutterleibs ist ein althergebrachter Topos. Auch für Walter Benjamin war »Wohnen in seiner extremsten Form nicht nur ein Daseinszustand des neunzehnten Jahrhunderts«, sondern auch etwas, worin »das Uralte – vielleicht Ewige – erkannt werden muss, das Abbild des Aufenthalts des Menschen im Mutterschoße«.[42] Doch bildet gerade die Rückkehr an jene »Örtlichkeit, in der jeder einmal und zuerst geweilt hat«, den paradigmatischen Fall des Unheimlichen, wie Freud beschreibt: »Dieses Unheimliche ist aber der Eingang zur alten Heimat des Menschenkindes (...). Liebe ist Heimweh behauptet ein Scherzwort, und wenn der Träumer von einer Örtlichkeit oder Landschaft noch im Traum denkt: Das ist mir bekannt, da war ich schon einmal, so darf die Deutung dafür das Genitale oder den Leib der Mutter einsetzen. Das Unheimliche ist also auch in diesem Fall das ehemals Heimische, Altvertraute. Die Vorsilbe ›un‹ an diesem Worte ist aber die Marke Verdrängung.«[43]

Jürgenssen greift diese phantasmatische Verknüpfung vom Mutterleib als erste Behausung, dem als unheimlich erfahrenen weiblichen Geschlecht und dem Interieur als Ersatz der verlorenen Heimat auf, wenn sie ihre Fotografie Nest, 1979 auf ein Kücheninterieur projiziert.[44] Nest präsentiert einen mit Seidenstrümpfen überzogenen weiblichen Schoß, der auf ein Fell gebettet ein Vogelnest mit zwei auszubrütenden Eiern birgt, das einen Schatten in den Schoß wirft. Weiblicher Schoß und Küche werden wechselseitig aufeinander bezogen, indem etwa das Vogelnest und die Naht mit der vertikalen Raumecke korrespondieren, die Küchenwände ein Echo auf die abgewinkelten Beine bilden oder die Eier in den schematisierten Früchten widerhallen. Dass der brütende Schoß durchaus zwischen den Geschlechtern verschoben werden kann, führt Jürgenssen in einer Zeichnung von 1977 vor, in der das Nest den Schutz einer männlichen Achselhöhle erhält.[45] Eine ähnliche Bedeutungsverschiebung vollzieht sich auch in der Zeichnung Mrs. Churchill, 1976, wo zwischen den zum ›V‹ für ›Victory‹ gespreizten Fingern ein behaartes Schamdreieck wächst (z716) . Ist der Handrücken dabei jedoch nach außen gerichtet, wie im Fall von Mrs. Churchill, kann die im Zweiten Weltkrieg mit Winston Churchill populär gewordene männliche Siegesgeste in Ländern wie Großbritannien oder Australien in eine ordinäre Beleidigung umschlagen, vergleichbar dem digitus impudicus, dem ausgestreckten Mittelfinger, der seit der Antike als Phallussymbol gilt. Wir haben es also mit einer für Jürgenssen typischen multiplen Bedeutungsinversion zu tun. Doch zurück zum Küchen-Interieur: »Fruchtbarkeit«, »Nestwärme«, »leibliches Wohl« bilden hier jenen Assoziationsbogen, mit dem Jürgenssen die traditionelle metaphorische wie auch metonymische Verquickung von Weiblichkeit und Heim aufruft – auf der Ebene der physischen und funktionalen Bezogenheit der Hausfrau auf den Haushalt einerseits und im Sinne der mythischen Figuration des Hauses als uteriner Innenraum und als regressive Flucht in die erste Behausung andererseits. Das schmuddelige Tierfell wuchert geradezu über die unbefleckte sterile Interieuroberfläche und ruft das mythopoetische Bild des Medusenhauptes auf, das Freud mit dem von Haaren umsäumten weiblichen Genital als Auslöser des Kastrationsschrecks in Verbindung brachte.[46] Es ist dieser nahtlose Übergang vom Vertrauten ins Verstörende, der das Gefühl des Unheimlichen antizipiert. Die Naht der Strümpfe, Nabel und die zwei Eier im Nest fügen sich, wie Edith Futscher feststellt, zu einem »intersexuellen Zeichen«, das uns »brüten lässt ob des perfide konstruierten Zusammenhangs von Sexualisierung und Geborgenheit«.[47] In der ironischen Aneignung und Umcodierung dieser mythenbesetzten Imaginationen des Weiblichen – hier ist es die Freudsche Konstruktion des weiblichen Körpers als Figuration des Unheimlichen[48] –, liegt, so wird nachvollziehbar, das subversive Potential, diese zu dekonstruieren. Mit herausforderndem Gestus adressiert Jürgenssen alle »Nesthocker«, denen angesichts der Konfrontation sämtlicher der Frau auferlegter Pflichten und Rollenzuschreibungen – als Hausfrau und Behauste, Gebärende und Mutter, Kochende und Ernährende sowie als »kulinarisiertes« Sexualobjekt – nur die Flucht bleibt.

. Ist der Handrücken dabei jedoch nach außen gerichtet, wie im Fall von Mrs. Churchill, kann die im Zweiten Weltkrieg mit Winston Churchill populär gewordene männliche Siegesgeste in Ländern wie Großbritannien oder Australien in eine ordinäre Beleidigung umschlagen, vergleichbar dem digitus impudicus, dem ausgestreckten Mittelfinger, der seit der Antike als Phallussymbol gilt. Wir haben es also mit einer für Jürgenssen typischen multiplen Bedeutungsinversion zu tun. Doch zurück zum Küchen-Interieur: »Fruchtbarkeit«, »Nestwärme«, »leibliches Wohl« bilden hier jenen Assoziationsbogen, mit dem Jürgenssen die traditionelle metaphorische wie auch metonymische Verquickung von Weiblichkeit und Heim aufruft – auf der Ebene der physischen und funktionalen Bezogenheit der Hausfrau auf den Haushalt einerseits und im Sinne der mythischen Figuration des Hauses als uteriner Innenraum und als regressive Flucht in die erste Behausung andererseits. Das schmuddelige Tierfell wuchert geradezu über die unbefleckte sterile Interieuroberfläche und ruft das mythopoetische Bild des Medusenhauptes auf, das Freud mit dem von Haaren umsäumten weiblichen Genital als Auslöser des Kastrationsschrecks in Verbindung brachte.[46] Es ist dieser nahtlose Übergang vom Vertrauten ins Verstörende, der das Gefühl des Unheimlichen antizipiert. Die Naht der Strümpfe, Nabel und die zwei Eier im Nest fügen sich, wie Edith Futscher feststellt, zu einem »intersexuellen Zeichen«, das uns »brüten lässt ob des perfide konstruierten Zusammenhangs von Sexualisierung und Geborgenheit«.[47] In der ironischen Aneignung und Umcodierung dieser mythenbesetzten Imaginationen des Weiblichen – hier ist es die Freudsche Konstruktion des weiblichen Körpers als Figuration des Unheimlichen[48] –, liegt, so wird nachvollziehbar, das subversive Potential, diese zu dekonstruieren. Mit herausforderndem Gestus adressiert Jürgenssen alle »Nesthocker«, denen angesichts der Konfrontation sämtlicher der Frau auferlegter Pflichten und Rollenzuschreibungen – als Hausfrau und Behauste, Gebärende und Mutter, Kochende und Ernährende sowie als »kulinarisiertes« Sexualobjekt – nur die Flucht bleibt.

Eine ähnliche Figur der Kollision, die Vertrautes in Verstörendes umschlagen lässt, entwirft Birgit Jürgenssen mit ihrer legendären Hausfrauen-Küchenschürze, 1975 – ein dreidimensionaler Herd, den die Künstlerin um den Hals gehängt vor ihrem Körper herträgt. Die Analogisierung von weiblichem Körper und Heim wird durch die buchstäbliche Einverleibung von Häuslichkeit ins Absurde gesteigert, gleichzeitig wird das Imago des weiblichen Körpers als »Behälterraum«[49] parodiert. Diese Strategie erinnert an Louise Bourgeois’ Arbeiten der Femmes-maisons aus den 1940er Jahren – eine Künstlerin, deren Arbeiten Jürgenssen als poetisch und subversiv schätzte.[50] Die Identifizierung der Frau als ›Haus-Frau‹ wird mit der Transformation des Frauenkörpers in eine Hausarchitektur veranschaulicht – das Haus ersetzt den Kopf der Frau, sie wird buchstäblich ›domestiziert‹. In der Hausfrauen-Küchenschürze (ph1578) mündet die Reproduktionsarbeit der Haus-Frau im Produkt des aus dem Herd herausragenden Brotlaibs, der ebenso auf die ernährende wie auch auf die gebärende Rolle der Hausfrau anspielt und zudem unmissverständlich einen Phallus evoziert. Der heimelige Herd verwandelt sich unter seiner Fetischisierung vom vertrauten Gebrauchsgegenstand zum geheimnisvollen, libidinös besetzten Objekt, das in seiner multifunktionalen Polyvalenz kollabieren und ins Monströse umschlagen muss.[51]

mündet die Reproduktionsarbeit der Haus-Frau im Produkt des aus dem Herd herausragenden Brotlaibs, der ebenso auf die ernährende wie auch auf die gebärende Rolle der Hausfrau anspielt und zudem unmissverständlich einen Phallus evoziert. Der heimelige Herd verwandelt sich unter seiner Fetischisierung vom vertrauten Gebrauchsgegenstand zum geheimnisvollen, libidinös besetzten Objekt, das in seiner multifunktionalen Polyvalenz kollabieren und ins Monströse umschlagen muss.[51]

Auch die Bearbeitung von Interieurmodellen zielt darauf ab, die Verflechtung von weiblichem Körper und Heim und die daran geknüpfte Dialektik von Innen und Außen zu destabilisieren: »There is more advantage to separate home and body«, schreibt die Künstlerin.[52] Entgegen seiner Definition als Innenraum, als Hülle intimer Innerlichkeit präsentiert Jürgenssen das Interieur als Oberfläche, als reine Äußerlichkeit, die mit der äußeren Grenze des Körpers auf der Ebene der fotografischen Bildoberfläche zusammen trifft. Jürgenssen reinszeniert die Phantasmen um den fetischisierten weiblichen Akt und dessen Verschränkung mit dem Innenraum, um das erotische Versprechen im selben Atemzug zu brechen. Denn die Darstellung reißt – wie ein zweiter Blick verdeutlicht – an einigen Rändern jäh ab und legt die Kanten des spiralgebundenen Handbuchs ebenso frei wie das darüber ragende Bildmaterial. Die Unhaltbarkeit des Raums, seine offenkundige Gemachtheit stellen die verdinglichende Relation zwischen weiblicher Figur und Raum als eine in der Repräsentation konstruierte aus. Auf die fotografische Bildfläche der Interieurs treffen unregelmäßige Schattenstreifen, die den plötzlichen Einbruch des Realen markieren und in ihrer Massivität, in der sie die Interieurs zerschneiden und partiell blinde Flecken erzeugen, eine bedrohliche Wirkung entfalten. Sie erinnern an die beweglichen Lamellen einer Jalousie (engl. »blind«), die den Blick zwischen innen und außen steuert, und verweisen metaphorisch auf die paradoxe Struktur des Interieurs, Einblick in etwas zu geben, was eigentlich verborgen sein sollte.[53] Die Schatten sind Indizien eines Außen – eines weiteren Innenraums, in dem die Künstlerin ihre Weise des In-der-Welt-Seins ersinnt, die wiederum eine Reflexion auf ein Außen bedeutet. »Le dehors est toujours un dedans«[54] (Das Außen ist immer ein Innen), schreibt Jürgenssen: Sie inszeniert die Dichotomie von Innen und Außen als Kippfigur und trifft damit den Kern des Unheimlichen, denn dieses »verweist weder auf das Innere noch auf das Äußere, sondern ist genau dort angesiedelt, wo die intimste Innerlichkeit mit dem Äußeren koinzidiert und bedrohlich wird, Grauen und Angst hervorrufend«, wie Mladen Dolar schreibt.[55]

Während die amerikanische Künstlerin Martha Rosler in ihrer Fotocollageserie Der Krieg kommt ins Haus: Schöner Wohnen (Bringing the War Home: House Beautiful) von 1967-1972 Bilder von Opfern des Vietnamkriegs aus dem Magazin Life in die Interieurs der Zeitschrift Schöner Wohnen montiert, gleichsam die grausame Realität der Außenwelt in die eigenen vier Wände holt und damit die Grenze zwischen intimem Privatraum und politisch Öffentlichem als durchlässig offen legt, deckt Jürgenssen in ihren Interieurs das Beunruhigende und Fremde als heimlichen Teil des Eigenen auf, das an die Oberfläche drängt. Körperoberflächen historischer Fotografien schieben sich wie Projektionen verdrängter Bewusstseinschichten an die sterile Oberfläche des spießbürgerlichen Heims und legen es in seiner potentiellen Abgründigkeit bloß – als Ort schwelender Konflikte, gewalttätiger Unterdrückung, aber auch als Ort des Geheimnisses. Birgit Jürgenssens Interieurs evozieren das Unheimliche als »Kluft des Unsichtbaren vor aller Sichtbarkeit«[56], denn »das Unheimliche ist weder eine Eigenschaft des Raumes an sich, noch kann es durch irgendeine räumliche Konstruktion hervorgerufen werden; in seiner ästhetischen Dimension repräsentiert es eine psychische Projektion, die die Grenzen zwischen Realem und Irrealem aufhebt, um eine beunruhigende Ambiguität, einen Schwebezustand zwischen Wachen und Träumen hervorzurufen.«[57]

[1] Zit. nach: Notizbuch »Schulheft« (Nachlass Birgit Jürgenssen, Wien). Jürgenssen bezeichnete ihre Badezimmerfotos und ihre Hausfrauen-Zeichnungen als Beginn ihrer künstlerischen Selbstanalyse: Ebenda.

[2] Jürgenssen entnimmt diese Frage der Einleitung von Hans-Jürgen Heinrichs zu: Michel Leiris, Das Auge des Ethnographen, Frankfurt a. Main 1978, S. 8.

[3] Hélène Cixous, zit. nach: Craig Owens, »Der Diskurs der Anderen. Feminismus und Postmoderne«, in: Valie Export, Silvia Eiblmayr (Hrsg.), Kunst mit Eigen-Sinn, Ausst.-Kat. Museum moderner Kunst Wien, Wien/München 1985, S. 86.

[4] Zur Gegenüberstellung von Jürgenssen und Sherman als »Närrinnen auf der Bühne des Patriarchats«: Edith Futscher, »Clownerie statt Maskerade. Birgit Jürgenssens fotografische Arbeiten der 1970er Jahre«, in: Gabriele Schor (Hrsg.), Held together with Water. Kunst aus der Sammlung Verbund, Ostfildern 2007, S. 106–113.

[5] Elisabeth Bronfen, »Die hysterische Geste der Porträtfotografie«, in: Dies., Crossmappings. Essays zur visuellen Kultur, Zürich 2009, S. 235-265, hier S. 236f.

[6] Vgl. Lydia Marinelli (Hrsg.), Die Couch. Vom Denken im Liegen (Ausst.-Kat. Sigmund Freud Museum, Wien), München 2006.

[7] Sigmund Freud, »Das Unheimliche« (1919), in: Ders., Gesammelte Werke. XII, hrsg. von Anna Freud et al., Frankfurt a. Main 1999, S. 227–268, hier S. 231. Vgl. auch: Jacques Lacan, Das Seminar. Buch X: Die Angst (1962/63), übers. von Hans-Dieter Gondek, Wien 2010.

[8] Ebenda, S. 254. Birgit Jürgenssen erwähnt die Kippfigur des Heimischen/Unheimlichen im Hinblick auf die zugleich faszinierende wie erschreckende Qualität des Heiligen als mysterium faszinosum et tremendum (Rudolf Otto), und auch als Bestandteil(e) der Erotik: Notizbuch 1991 (Nachlass Birgit Jürgenssen, Wien).

Freud stützt seine Analyse auf E.T.A. Hoffmans Novelle Der Sandmann (1816), eine von Wahrheit und Täuschung, von Kastrationsangst und Tod handelnden Geschichte, in der Nathanel an der Ent-Täuschung angesichts der von ihm begehrten leblosen Automate Olimpia zugrunde geht. Vgl. Katharina Sykora, Unheimliche Paarungen. Androidenfaszination und Geschlecht in der Fotografie, Köln 1999, S. 11ff. Vgl. auch Rosalind Krauss, »Corpus Delicti«, in: Rosalind Krauss, Jane Livingston, L’Amour fou. Photography & Surrealism, New York 1985, S. 57–112.

[9] Freud (zit. Anm. 7), S. 249. Freud bezieht sich auf das Buch Der Doppelgänger (1914) seines Schülers Otto Rank, der darin den primitiven Glauben an das Doppelte (des Schattenbildes) als Schutz gegen den Tod untersucht. Wird der Glaube daran aufgegeben, verkehrt er sich zu einem unheimlichen Todesboten.

[10] Freud (zit. Anm. 7), S. 246.

[11] Joan Rivière, »Weiblichkeit als Maskerade« (1929), in: Liliane Weissenberg (Hrsg.), Weiblichkeit als Maskerade, Frankfurt a. Main 1994, S. 34–47. Die These der Psychoanalytikerin Rivière, wonach Weiblichkeit nicht hinter einer Maske, sondern in derselben zu finden sei, prägte entscheidend Lacans Theorie des Phallus und beeinflusste postmoderne Vorstellungen von Geschlechterperformanz.

[12] Butler bestimmt Gender als soziales Geschlecht, das »getan« wird, d.h. immer wieder inszeniert werden muss. Weiblichkeit und Männlichkeit sind in diesem Sinn leere Kategorien, Effekte von Inszenierung und Performanz, die durch das Zitieren geschlechtsspezifischer Normen und Gesetze einem soziokulturell normierten Idealbild angenähert werden: Judith Butler, Das Unbehagen der Geschlechter [engl. Gender Trouble, 1990], Frankfurt a. Main 1991 und Körper von Gewicht [engl. Bodies that matter, 1993], Berlin 1995.

[13] Joyce Mansour, Lettre morte, in: Dies., Prose et poésie, Paris 1991, 554.

[14] »Rainer Metzger im Gespräch mit Birgit Jürgenssen« im vorliegenden Band

[15] Julia Kristeva, Fremde sind wir uns selbst, Frankfurt a. Main 1990, hier: S. 204, 198.

[16] Freud (wie Anm. 7), S. 245.

[17] Sigrid Schade, »›Der Leichnam lebt‹ Bildtradition und Geschlechterkonstruktion in den Totentanz-Serien von Birgit Jürgenssen.«, in: Gabriele Schor, Abigail Solomon-Godeau (Hrsg.): Birgit Jürgenssen, Ostfildern 2009, S. 179–189, hier S. 184f. Vgl. Edith Futscher: »Danses de Birgit Jürgenssen«, in: Multitudes 27, Dez. 2006, S. 151–155. Vgl. Gabriel Ramin Schor, »›Ein neuer Schauder‹. Zu Birgit Jürgenssens Maskenphantasien«, in: Sylvia Ferino-Pagden (Hrsg.), Wir sind Maske (Ausst.-Kat. Kunsthistorisches Museum, Wien), Mailand 2009, S. 358–359.

[18] Vgl. dazu den Essay von Giovanna Zapperi im vorliegenden Buch.

[19] Vgl. John Berger, »Warum sehen wir Tiere an?«, in: Ders., Das Leben der Bilder oder die Kunst des Sehens, Berlin 1982, S. 12–35.

[20] Gilles Deleuze, Francis Bacon – Logik der Sensation, übers. von Joseph Vogl, München 1995, S. 21. Deleuze sieht im Fleisch die Ununterscheidbarkeitszone zwischen Mensch und Tier, in dieser Zone bestehe keine Ähnlichkeit, sondern eine Identität von Grund auf, die ein Werden auslöse.

[21] Didier Anzieu, Das Haut-Ich, übers. von Meinhard Korte und Marie-Hélène Lebourdais-Weiss, Frankfurt a. Main 1991, S. 13. Zum medialen Wechselspiel von Hautbild und Bildhaut« vgl. den Essay von Katharina Sykora im vorliegenden Band.

[22] Jürgenssen notiert in einem Notizbuch 1991 (Nachlass Birgit Jürgenssen, Wien) folgende Zeile aus Freuds The Ego and the Id (Das Ich und das Es) (1923): »The ego is first and foremost a body-ego... That is, a »projection« of the body [surface].«

[23] Vgl. Franz Dziersk, »There is no (such) place like home. Das Gespenst des Heims oder Fernsehen nach Twin Peaks«, in: Martin Sturm, Georg Christoph Tholen, Rainer Zendron (Hrsg.), Phantasma und Phantome. Gestalten des Unheimlichen in Kunst und Psychoanalyse, (Ausst.-Kat. Offenes Kulturhaus des Landes OÖ), Linz 1995, S. 109-122.

[24] Freud (wie Anm. 7), S. 235, 237. Freud bezieht seine etymologische Herleitung des Unheimlichen aus David Sanders Wörterbuch der Deutschen Sprache (1860) und aus Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm (1877).

[25] Notizbuch »Schulheft« (Nachlass Birgit Jürgenssen, Wien). Vgl. auch Beate Söntgen, »Interieur – Das kritische Potential der Gegenwartskunst«, in: Angela Lammert (Hrsg.), Topos RAUM. Die Aktualität des Raumes in den Künsten der Gegenwart, (Ausst.-Kat. Akademie der Künste, Berlin), Nürnberg 2005, S. 363–375, hier: S. 365. Vgl. Anthony Vidler, unHEIMlich. Über das Unbehagen in der modernen Architektur, übers. Von Norma Kessler, Hamburg 2001.

[26] Vgl. Peter Assmann: »Das Zimmer der Dame«, in: Birgit Jürgenssen. Früher oder später (Ausst.-Kat. Oberösterreichisches Landesmuseum), Linz 1998, S. 123-127.

[27] Frances Joslin Gold, The Instant Decorator, Clarkson N. Potter Inc. Publishers, New York 1976.

[28] Notizbuch »Schulheft« (Nachlass Birgit Jürgenssen, Wien).

[29] Jürgenssen beschreibt diese Vorgangsweise in ihrem Notizbuch »Schulheft« (Nachlass Birgit Jürgenssen, Wien). Die Serie beinhaltet 4 Interieurs, 1996 (je 29,5 x 39,5 cm, ph810-ph813); 7 Interieurs, 1997 (je 52 x 72 cm); 7 Interieurs, 1997, in der Sammlung Jllien, Zürich (je 50 x 70 cm, ph742-ph747), abgedruckt in: Jürgenssen 1998 (wie Anm. 26), S. 125ff.; 7 Interieurs, 1998/2003 (je 72 x 102cm) und zwei großformatige Interieurs, 1997 (102,5 x 152 cm, ph806-807).

[30] Vgl. z.B. Interieur, 1996 (ph811, ph812); Interieur, 1997 (ph742, ph743); Interieur, 1997 (ph806, ph807).

[31] Walter Benjamin, Das Passagen-Werk, Bd. 1, hrsg. von Rolf Tiedemann, Frankfurt a. Main 1982, S. 53. Vgl. Irene Nierhaus, »WAND/SCHIRM/BILD. Zur Bildräumlichkeit der Moderne«, in: Susanne von Falkenhausen u.a. (Hrsg), Medien der Kunst: Geschlecht, Metapher, Code, Beiträge der 7. Kunsthistorikerinnen-Tagung in Berlin 2002, Marburg, 2004, S. 122–132.

[32] Vgl. Söntgen (wie Anm. 25), S. 366.

[33] Brief von Birgit Jürgenssen an Doris Linda Psenicnik. Wien 8.3.2000 (Nachlass Birgit Jürgenssen, Wien).

[34] »Étude de la grande maladie de l'horreur du domicile«: Charles Baudelaire, Mon coeur mis à nu: journal intime (1887), in: www.bookrix.de/_title-de-charles-baudelaire-mon-coeur-mis-a-nu, S. 36.

[35] Hannah Arendt, Vita Activa, Stuttgart 1960, S. 58.

[36] Zur geschlechtsspezifischen Zuordnung von Räumen in der Moderne: Griselda Pollock, »Modernity and the Spaces of Femininity«, in: Dies., Vision and Difference: Femininity, Feminism and the Histories of Art, London, 1988, S. 50-90. Das Interieur wird zum Gegen-Ort der Avantgarde stilisiert: Vgl. Christopher Reed (Hrsg.), Not at Home. The Suppression of Domesticity in Modern Art and Architecture, London 1996.

[37] Beatriz Colomina, »The Split Wall: Domestic Voyeurism«, in: Dies., (Hrsg.): Sexuality and Space, New York 1992, S. 73–128. Dt. gekürzte Fassung: »Die gespaltene Wand: häuslicher Voyeurismus«, in: Christian Kravagna (Hrsg.), Privileg Blick. Kritik der visuellen Kultur, Berlin 1997, S. 201–222. Vgl. Doris Linda Psenicnik im Gespräch mit Birgit Jürgenssen, Wien 21.12.1998, Nachlass Birgit Jürgenssen, Wien.

[38] Überliefert Le Corbusier in Urbanisme (1925): Colomina 1997, Ebenda, S. 201.

[39] Beate Söntgen, »Gender in Trouble. Sie kam und blieb«, in: Texte zur Kunst H. 42/2001, 11. Jg., S. 32–41. Zum Frauenbild von Loos vgl. Joseph Imrode, »Adolf Loos. Der Raumplan und das Private«, in: Kritische Berichte H. 2/2000, S. 33–48.

[40] So lautet auch der Titel einer Rauminstallation, die Jürgenssen im Kunsthaus Bregenz anlässlich der Ausstellung Lifestyle (11.7.1998 – 20.9.1998) zeigte. Ich danke Melanie Wagner für diesen Hinweis.

[41] zit. nach Imrode (wie Anm. 39), S. 39.

[42] Benjamin (wie Anm. 31), S. 291.

[43] Freud (wie Anm. 7), S. 259.

[44] Zur Freudschen Verknüpfung des Unheimlichen mit dem weiblichen Körper vgl. Elisabeth Bronfen, »Erschreckende Bilder vertrauter Art: Freuds Spiel mit einer Denkfigur«, in: Angela Lampe (Hrsg.), Die Unheimliche Frau. Weiblichkeit im Surrealismus, Ausst.-Kat. Kunsthalle Bielefeld, Heidelberg 2001, S. 113–126. Freud zufolge wirkt das weibliche Genital neben seiner Kastrationsdrohung deshalb unheimlich, weil es an die Verdrängung erinnert, mit der »nicht nur der Mutterleib als erste Wohnstätte abgelegt wurde, sondern auch die Realität der Sterblichkeit angenommen werden musste, die mit dem Geschenk des Lebens einhergeht« (S. 116).

[45] Futscher (wie Anm. 4), S. 109.

[46] Sigmund Freud, »Das Medusenhaupt« (1922), in: Ders., Gesammelte Werke, XVII, hrsg. von Anna Freud u.a., S. 45–48. Vgl. Bronfen 2001 (wie Anm. 44).

[47] Futscher (wie Anm. 4), S. 109.

[48] Vgl. Bronfen 2001 (wie Anm. 44).

[49] Vgl. Martina Löw, »Der Körperraum als soziale Konstruktion«, in: Margarethe Hubrath (Hrsg.), Geschlechter-Räume. Konstruktionen von »gender« in Geschichte, Literatur und Alltag, Köln/Weimar/Wien 2001, S. 211–222.

[50] Rainer Metzger im Gespräch mit Birgit Jürgenssen im vorliegenden Band.

[51] Vgl. Peter Weibel in: La casa, il corpo, il cuore (Konstruktion der Identitäten) (Ausst.-Kat. Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien), Wien 1999, S. 300.

[52] Zit. Jürgenssen: »The place of the image is in the living body that is inseparable from thought«, in: Birgit Jürgenssen 1998 (wie Anm. 26), S. 64. Ich danke Katharina Sykora für diesen Hinweis.

[53] Vgl. Söntgen (wie Anm. 25), S. 366.

[54] Lautet ein Zitat Le Corbusiers in dem Aufsatz Colominas, das Jürgenssen in ihrem Notizbuch »Alazan« Notizbuch 1991 hervorhebt (Nachlass Birgit Jürgenssen, Wien). Vgl. Colomina 1992 (wie Anm. 37), S. 125.

[55] »It points neither to the interior nor to the exterior, but is located there where the most intimate interiority coincides with the exterior and becomes threatening, provoking horror and anxiety.«: Mladen Dolar, »I shall be with you on your wedding night: Lacan and the uncanny«, in: October 16 (1991), S. 5–23, hier: S. 6. Dolar verwendet den Begriff der ›extimitité‹, den Jacques Lacan aufgrund eines fehlenden französischen Äquivalents für ›unheimlich‹ als Quasi-Gegensatz zu ›intimité‹ prägte.

[56] Georg Christoph Tholen, »Einleitung: Der befremdliche Blick«, in: Phantasma und Phantome (wie Anm. 23), S. 13.

[57] Vidler (wie Anm. 25), S. 30. Ich danke Hubert Winter und Natascha Burger für das Zurverfügungstellen wichtiger Informationen zum Werk der Künstlerin.